SaiF UddiN

আরে, এ তো সেই কলকাতা, যেখানে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটকেরা দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন! পাশ কেটে যাওয়া বাসে লেখা - মৌলালী, এন্টালি, কসবা। ওদিকে গুগল ম্যাপে চোখে পড়ছে রিপন স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট... আরে, আমি তো এগুলো চিনি। নচিকেতা, সুমন, অঞ্জনদের সাথে হেডফোনে চড়ে কত বেড়াতে গেছি!

“আমি পাইলাম। আমি ইহাকে পাইলাম” – হ্যাঁ, এটাই মনে হচ্ছিলো, যখন বাস থেকে নেমে কলকাতার ধর্মতলা টার্মিনালে পা রাখলাম, প্রথমবারের মতো। জানুয়ারির ২২ তারিখ। সকালের কাঁচামিঠে রোদে চিকচিক করছিলো দূর থেকে উঁকি দেওয়া টিপু সুলতান মসজিদের মিনারখানি।

বরাবরই শহুরে চাকচিক্যের চেয়ে ‘পুরাতন’ আমায় টানে বেশি। কলকাতার নিজস্বতাও যেন এই পুরাতনেই লেপ্টে আছে। ওদিকে বাঙালির এই প্রাণের শহর ঠাসা অজস্র বৈচিত্র্যে - তা সে সংস্কৃতি হোক, বা জাতিসত্ত্বা। তাই চূড়ান্ত সস্তায় পুরাতন অলিগলি ঘেঁটে মাত্র আড়াইদিনে সর্বোচ্চ পরিমাণ বৈচিত্র্য আবিষ্কারের পরিকল্পনাই সাজিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম, পা আর মেট্রোরেল হবে পুরো যাত্রার সঙ্গী। আর গুগল ম্যাপ দেখাবে পথ।

সে মতনই বেরিয়ে পড়েছিলাম দুই বন্ধু। পঞ্চগড় দিয়ে ঢুকে প্রথমে গিয়েছিলাম দার্জিলিং। তিনদিন ওদিকটা ঘুরে তারপর শিলিগুড়ি থেকে বাসযোগে পাক্কা ১৫ ঘণ্টায় কলকাতা। কলকাতায় আরো একদিন আগেই আসবার কথা ছিলো। সেদিন, অর্থাৎ ২১ তারিখ দমদমে ছিলো ফসিলস ব্যান্ডের কনসার্ট। খুব ইচ্ছে ছিলো দেখবার। কিন্তু পঞ্চগড়গামী রেলগাড়িটির ৬ ঘণ্টা বিলম্ব পুরো শিডিউল ওলটপালট করে দিয়েছিলো আমাদের।

কাঁধের ব্যাগ প্রায় ৪ কিলোগ্রাম ছিলো। সাথে কনসার্ট মিস করবার টাটকা দুঃখ। কিন্তু প্রিয় শহরে প্রথম পা রাখবার ভালোলাগায় সেসব মন্দলাগা ম্লান হয়ে যাচ্ছিলো। গুগল ম্যাপ দেখেই এগোচ্ছি। গন্তব্য- হোটেল। গোসল করে মালপত্র রুমে রেখে কত দ্রুত ঘুরতে বেরোবো, তা-ই ভাবছিলাম। বাংলাদেশিরা কলকাতায় এলে মূলত থাকেন দু’টো জায়গায়। মারকুইস স্ট্রীট অথবা ধর্মতলা নিউ মার্কেট এলাকায়। আমাদের যেহেতু উত্তর কলকাতাই মূলত ঘুরবার শখ, তাই থাকার জন্য নিউ মার্কেট এলাকাকেই বেছে নিয়েছিলাম। ওখানকার এসপ্ল্যানেড মেট্রোস্টেশন থেকে সহজে নানা জায়গায় যেতে পারবো, এটাও মাথায় ছিলো। যা-ই হোক, রাতপ্রতি ৯০০ টাকা ভাড়ায় উঠলাম মির্জা গালিব স্ট্রীটের সেন্টারপয়েন্ট গেস্টহাউজের একটা ডাবল-বেডেড রুমে।

ঘড়ির কাঁটায় সকাল সাড়ে দশটা। নিউ মার্কেট এলাকা ছেড়ে পা বাড়িয়েছি ব্রিগেডের দিকে। ওদিকেই প্রাতঃরাশ সারলাম। বিশ-ত্রিশ রুপিতেই বেশ ভালো মতন পেট ভরে যায়। হাতে সময় থাকলে বা রিকশা/গাড়িতে চড়লে ডেকার্স লেনের ওদিকটায় গিয়েও প্রাতঃরাশ সারতে পারেন। বেশ নামদার জায়গা।

আবার হাঁটা শুরু করলাম। পথিমধ্যে ইন্দিরা উদ্যানে চোখে পড়লো ভাষা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ। মায়ের কোলে শহীদ ভাষাসৈনিক। থিম পরিচিত, তবে উপস্থাপন দৃষ্টিনন্দন। আমার মতে, দুই বাংলা মিলিয়ে ভাষা আন্দোলনের ওপর নির্মিত এটিই সবচেয়ে সুন্দর স্মারক ভাস্কর্য!

ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম আর বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামে ঢুকিনি ইচ্ছে করেই। যাদুঘর বা পার্কজাতীয় জায়গা সেবার এড়াতে চেয়েছিলাম। সময় আর বাজেট দু’টোই কম ছিলো। সাধারণের চোখে যেখানে ‘দেখার কিছু নেই’, সেখান থেকেই দেখার জিনিস খুঁজবো বলে চোয়ালবদ্ধ প্রতিজ্ঞা।

কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে কি এড়ানো এত সহজ! হলুদ অ্যাম্বাসেডর, ট্রাম, পায়ে টানা রিকশার সঙ্গে ব্রিটিশদের এই স্থাপনাও হয়ে গেছে কলকাতার ‘ট্রেডমার্ক’। আড়াই কিলোমিটার হেঁটে পৌঁছুই সেখানে। এইটুকু পথে যান ব্যবহার করাই যেতো, কিন্তু হাঁটলে কেবল টাকাই বাঁচে না, অনুভবটাও কিঞ্চিৎ বেশি করা যায় কোনো স্থানকে।

গ্যালারিতে ঢুকতে ভারতীয়দের লাগে ৩০ রুপি। আর অন্যান্য সার্কভুক্ত দেশের বাসিন্দাদের লাগে ১০০ রুপি। টিকেট কেটে ঢুকলাম কোনোরকম।

শ্বেতপাথরের এই অপূর্ব স্থাপনাটি পুরোদস্তুর ইউরোপীয় নয়। ইন্দো-সারাসেনিক ধারার সাথে রয়েছে মোঘলাই মিশেল।

এর পাশেই আরেকটা ব্রিটিশ আমলের অপরূপ স্থাপত্য। এটি দেখতে আবার পয়সা লাগে না। সেন্ট পল্’স ক্যাথেড্রাল। এর স্থাপত্যকলা গোথিক ধাঁচের। ১৮৪৭ সালে নির্মাণকাজ শেষ হয়েছিলো এর।

ভেতরটায় চমৎকার সব ভাস্কর্য, ঐতিহাসিক ছবির সংগ্রহ। সবচেয়ে ভালো লাগছিলো জানালার রঙিন কাচগুলোর ফাঁক গলে আসা নানা রঙের আলো! ভেতরটায় ছবি তোলা শক্তভাবে বারণ। ঠিক করলাম, পরের বার এলে ওখানকার বেহালা শেখানোর ক্লাস কিংবা কোনো প্রার্থনা সেশনে যোগ দেবো।

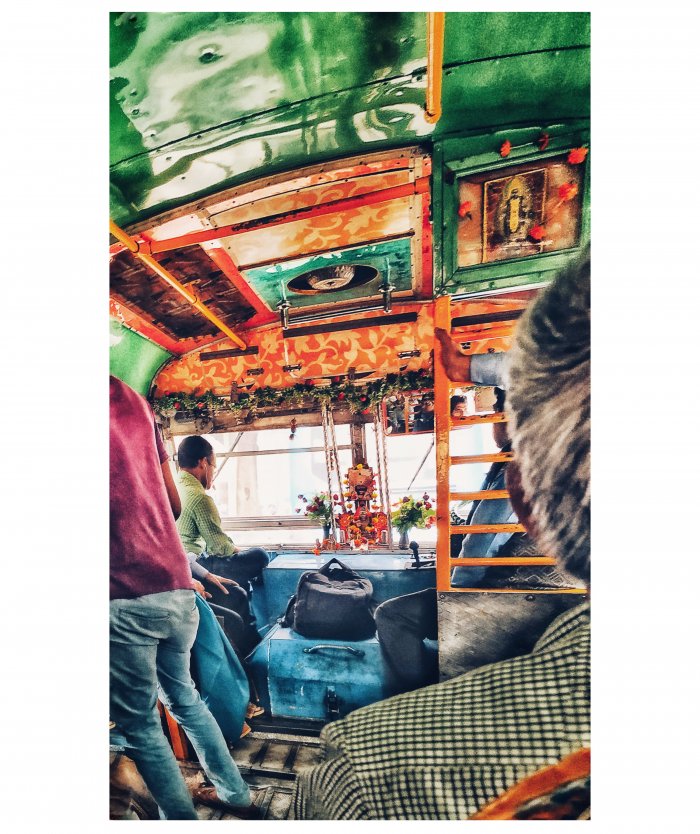

বেরিয়ে জওহরলাল নেহরু রোড থেকে চড়লাম লোকাল বাসে। উদ্দেশ্য, ট্যাক্সির টাকা বাঁচানো আর অভিজ্ঞতা অর্জন। গন্তব্য হাওড়া স্টেশন।

ভাড়া ১৫ রুপি নিয়েছিলো, দরদাম করতে হয় কিনা কে জানে! এদের বাসগুলো ঢাকার মতো নয়, হয় বেজায় ছোট, নয়ত বেশ লম্বা। নিরেট ধাতব বডি সম্ভবত, ভারতেই বানানো।

আরেকটা জিনিস খেয়াল করলাম। ঢাকার বাসের সম্মুখকাচে সাঁটানো থাকে কালেমা, আয়াতুল কুরসি অথবা ‘মায়ের দোয়া’। আর এখানে ইঞ্জিনের জায়গাটায় মিনি সাইজ মন্দির। ছোট্ট একটা বিগ্রহকে ঘিরে আসল ফুল আর প্লাস্টিকের মালার সমন্বয়ে ছিমছাম ডেকোরেশন!

হাওড়া ব্রীজ দেখলাম। আহা! কলকাতা ও হাওড়ার সংযোগস্থাপনকারী এই সেতুর একটা ভালো নামও আছে– রবীন্দ্র সেতু। বর্তমান এই সেতুটি দেশভাগের দু’বছর আগে উদ্বোধন করা হয়েছিলো।

বাস থেকে নামার উপায় ছিলো না। আবার সেতুর ওপর ছবি তোলাও মানা। মজার বিষয় হচ্ছে, এই হাওড়া ব্রীজের নিচে যে নদীটা, সেটিকে আমজনতা গঙ্গা বলেই ডাকে। কিন্তু নদীর নাম আসলে হুগলি! গঙ্গারই শাখা, তবে মূলধারা নয়।

বাস থেকে হাওড়া স্টেশনে নেমেই এর বিশালতায় হারিয়ে গেলাম। ভারতের সবচেয়ে বেশি প্ল্যাটফর্মওয়ালা স্টেশন এটি– ২৩ টি! বাইরের কাউন্টার থেকে ১০ রুপির কমে বালি স্টেশনে যাবার টিকেট কেটেছিলাম। কিন্তু কোন ট্রেনে, কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে উঠবো, বুঝতে পারছিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম পুলিশকে। জবাব এলো, “সেকি, কিচু না জেনেই ঢুকে পড়েচিস!”

‘তুই’ সম্বোধনটা আবারও দেখলাম বেনাপোল বন্দরে, “কোন পোর্ট দিয়ে ঢুকেছিলিস?” জানতাম, এখানে ‘তুই’-এর চল বেশি। তারপরও পুলিশ বা কাস্টমস কর্মকর্তার মত দায়িত্বশীল লোকেরা এভাবে সম্বোধন করলে নিজেকে দাগী অপরাধী মনে হয়!

তবে এসব খচখচ দূর হয়ে গেলো ভারতীয় রেলের করিৎকর্মা রূপ দেখে। দশ মিনিট পর পর লোকাল ট্রেন। উঠে গেলেই হচ্ছে। ভাড়া কালেভদ্রে ৫/১০ পেরিয়ে ২০ ছোঁয়। দশ মিনিটে চলে এলাম বালি স্টেশনে।

প্ল্যাটফর্মেই আমাদের বরণ করলো স্থানীয় দুই বন্ধু। সেখান দু’ কদম অন্য পাশে হাঁটলেই বালি হল্ট স্টেশন। ওখান থেকে দক্ষিণেশ্বর যাবার ট্রেন। দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির আর গঙ্গার ওপরে একটা বৈকালিক লঞ্চ রাইড দেওয়ার ইচ্ছা থেকেই যাওয়া সেখানে।

বালি হল্ট থেকে এক স্টেশন পরেই দক্ষিণেশ্বর। আবারও ৫ রুপি ও ৫ মিনিটের রেলভ্রমণ। স্টেশন থেকে নেমেই দেখলাম, একটা স্কাই ওয়াক চলে গেছে মন্দির অবধি। উদ্বোধন নাকি বেশিদিন আগের নয়। ওটায় হেঁটেই ঢুকলাম মূল মন্দির এলাকায়।

ঘড়িতে সময় সোয়া তিনটার মতো। সকালের খাবার খেয়েছিলাম ১১টায়। এরপর আর কিছু খাওয়া হয়নি। মন্দির এলাকায় নেমেই তাই ঢুকলাম খাবার-হোটেলে। ২০ রুপি দিয়ে খেলাম চানার ডাল আর কচুরি। স্বাদ একেবারে মন্দ নয়।

অসংখ্য দর্শনার্থী মন্দিরে। ঢোকার লাইনটি তো প্রায় কয়েকশ’ গজ লম্বা। বিএসএফ সদস্যরা দেহতল্লাশি করে ঢুকতে দিচ্ছেন। ১৮৫৫ সালে স্থানীয় জমিদার রানি রাসমণি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বাইরের মত ভেতরটাও চমৎকার। অনেকগুলো ছোট ছোট মন্দিরের সাথে একটা মূল ভবতারিণী মায়ের মন্দির।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের কক্ষটিও দেখা হলো। তবে সবচেয়ে ভালো লাগলো করিডোর দেখে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হলেও সেখানে হিন্দু মনীষীদের পাশাপাশি ভারত ও বাংলার মুসলিম ও খ্রিস্টান প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্বের ছবিও শোভা পাচ্ছিলো। সকাল নাগাদ নাকি প্রসাদ নেবার জন্য বিরাট লাইন লেগে যায় এখানে!

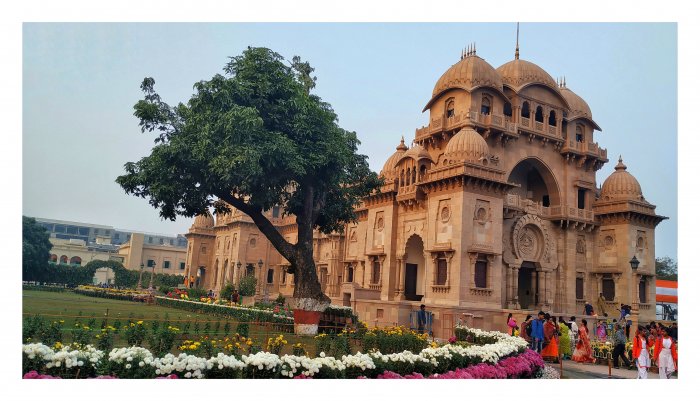

মন্দির থেকে একটু এগোলেই লঞ্চঘাট। ওপারে বেলুড় মঠ। ১০ কিংবা ১৫ রুপি টিকেট। হুগলির জলে পড়ন্ত সূর্যের সোনালী আলো বেশ লাগছিলো। নদীতে ভাসবার এই স্বাদ নেবার জন্যই মূলত এই রুট আর গন্তব্য বেছে নিয়েছিলাম। যে গঙ্গা, তথা হুগলি নদী দেখে কলকাতাবাসী ‘পলিউশান’ বলে হা-হুতাশ করেন, সেটিকেও বেশ স্বচ্ছই মনে হলো, অন্তত বুড়িগঙ্গার থেকে তো বটেই।

আধা ঘণ্টাও লাগেনি বোধ হয়। বেলুড় পৌঁছে গেলাম। রঙ দেখে ধাঁধা লাগে, কাদামাটির প্রাসাদ নয় তো! জানতে পারলাম, স্থাপত্যকলায় বাংলার প্রধান চার ধর্মের উপসনালয়ের মোটিফকে গ্রহণ করা হয়েছে। ওপারে রামকৃষ্ণের কালীমন্দির, আর এপারে তার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠা করা মঠ। ফুলে ঢাকা পুরো এলাকা চোখে অন্যরকম প্রশান্তি দিচ্ছিলো।

সাদা ও গেরুয়া পোশাক পরা সাধু-সেবায়েত-মহারাজরা হেঁটে যাচ্ছিলেন। এখানে পুরোদস্তুর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ই আছে- রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এটি সহ পুরো ভারতে চারটি ক্যাম্পাস রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টির।

বেলুড় থেকে ১০ রুপি টোটো ভাড়া করে আবার গেলাম দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে হাওড়াগামী ট্রেন ধরতে। মূল কলকাতায় যেতে হলে আগে হাওড়াতেই যেতে হবে। ৫ রুপির টিকেট কেটে আবারও দুম করে পৌঁছে গেলাম। গাড়ি না নিয়ে আবারও লঞ্চই নিলাম। হাওড়া টু বাবুঘাট। ১০ রুপি বা এর কমে নদীভ্রমণ কে না চাইবে!

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা, কি সাতটা তখন। লঞ্চ থেকে আলো ঝলমলে হাওড়া ব্রীজ আর মিলেনিয়াম পার্ক দেখতে বেশ লাগছিলো। ফুরফুরে বাতাসকে সঙ্গী করে বাবুঘাট থেকে আবার হাঁটা দিলাম। ট্যুর গাইড হিসেবে কাজ করছে গুগল ম্যাপ।

নিউ মার্কেটকে গন্তব্যে রেখে হাঁটছিলাম গুগল ম্যাপের নির্দেশনা দেখে। পথিমধ্যে পড়লো ইডেন গার্ডেন্স, হাইকোর্ট। ক’মাস পর এলে আইপিএল-টা দেখতে পারতাম- এই আক্ষেপ করছিলাম। এরই ফাঁকে পেয়ে গেলাম ‘আকাশবাণী কলকাতা’। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় রেডিওর অ্যান্টেনা খাড়া করে আমার দাদুরা যে স্টেশনের খবর শোনার জন্যে উদগ্রীব থাকতেন, এটি সেটিরই কার্যালয়।

পথিমধ্যে ফুচকা, পাপড়ি চাট খেয়েছি। সর্বভারতীয় বৈচিত্র্যের মিনিয়েচার হচ্ছে কলকাতার স্ট্রিট ফুড ইন্ডাস্ট্রি, বাহারি খাবার, সবই সস্তা! প্রায় দেড় ঘণ্টা হাঁটবার পর অবশেষে পৌঁছাই নিউ মার্কেট এলাকায়।

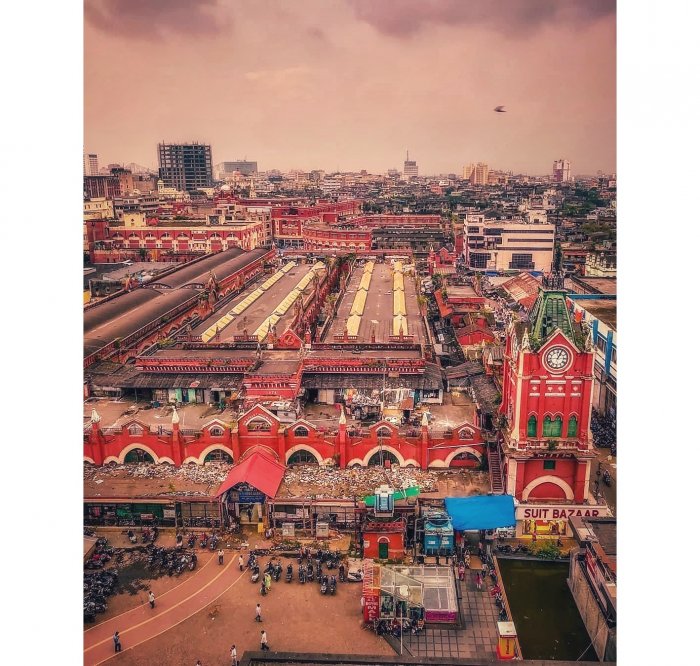

ছোটবেলায় যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেতাম, কলা ভবন-কার্জন হল-সিনেট ভবন-অ্যানেক্স বিল্ডিং দেখে ভাবতাম “আরে, এগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা আসলে কই!” পরে বোধোদয় হয়েছিলো। ভাবলাম, নিউ মার্কেটও তার মানে হয়ত বিশেষ কিছু নয়, পুরো এলাকা নিয়েই আসলে একটা মার্কেট।

কথা পুরো ভুল নয়, পুরো এলাকাটাকেই লোকে এখন নিউ মার্কেট বলে। কিন্তু গায়েগতরে 'নিউ মার্কেট' বলেই দিব্যি একটা মার্কেটও আছে!

হাস্যকর ব্যাপার হলো, তিনদিন ঐ এলাকায় থেকেও সত্যিটা জানিনি। সত্যি জেনেছি ঢাকায় এসে। জানলাম, লিন্ডসে স্ট্রীটে হগ সাহেবের মার্কেট বলে যে লালরঙা দালান দেখেছি, ওটাই নিউ মার্কেট! ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ঢাকা নিউ মার্কেট ঢাকার সবচে’ পুরনো ‘শপিংমল’-এর একটি। ওদিকে কলকাতা নিউ মার্কেটও সাহেবরা বানিয়েছিলো ১৮৭৪-এ। তবুও এরা ‘নিউ মার্কেট’-ই রয়ে গেছে।

বন্ধুর এমআই ব্যান্ড জানালো, সারাদিনে হেঁটেছি প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার। আর খরচ হয়েছে জনপ্রতি মাত্র ১৩৫ রুপি! রাতটা তাই ভাবলাম ভুরিভোজ করা প্রয়োজন। ক্যালরিও দরকার, সাথে কিছু টাকা না খসালে তো আর বিদেশভ্রমণ ঠাওর হয় না!

কলকাতায় আসার আগে বিখ্যাত খাবারের দোকানগুলো নিয়ে বেশ পড়াশোনা করে এসেছিলাম। সেইমতন জানতাম, বিরিয়ানির জন্য আরসালান আর আমিনিয়া হচ্ছে কলকাতার সবচেয়ে জনপ্রিয় দুইটি চেইন রেস্তোরাঁ।

ইচ্ছে ছিলো, পার্ক স্ট্রিট বা হাতিবাগান ওদিকে গেলে আরসালানে খাবো। কিন্তু ধর্মতলার আশেপাশে যেহেতু আরসালান নেই, তাই ঠিক করলাম, আজকের ডিনার করবো আমিনিয়াতেই।

মাটন বিরিয়ানি নিলাম। হায়দরাবাদী কায়দায় রান্না করা কিনা, জানি না। মশলা একটু অন্যরকম, খানিকটা ঝাঁঝালো। খেতে মোটামুটি। দাম ১৮০ রুপি। ব্যক্তিগতভাবে ঢাকাই কাচ্চিকেই এর তুলনায় এগিয়ে রাখবো। তবে কলকাতার এক বন্ধু বললো, জাকারিয়া স্ট্রীট শাখার আমিনিয়ায় খাবারের স্বাদ নাকি এর চেয়ে ভালো! পরদিন গিয়েছিলাম সেই জাকারিয়া স্ট্রীটেই। খাবারের স্বর্গরাজ্য।

তবে খাবারের স্বর্গ জাকারিয়া স্ট্রীটে গিয়েও খুব একটা সময় দিতে পারিনি পরদিন। কেন?

কারণ, কলকাতার ঘিঞ্জি গলির ভেতরে লুকিয়ে থাকা ‘খাজানা’ অনুসন্ধানেই বেশি বিভোর ছিলাম। এক শহরের কতগুলো পরত হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

প্রথাগত উত্তর কলকাতাসুলভ সরুগলি, ওখান থেকেই উর্দুভাষীদের কলোনি, ওটা শেষ হতেই চাইনিজদের কলোনি, তারপর ইহুদি এলাকা, খানিক সামনেই আরব্য-পারসিক-সিন্ধি-মোঘলাই খাবারের পসরা সাজিয়ে বসা জাকারিয়া স্ট্রীট, সেখান থেকে আধঘণ্টা হাঁটলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, সেখান থেকে কাছেই দু'শো বছরের প্রাচীন কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ (পূর্বতন হিন্দু কলেজ) আর মান্না দে’র বিখ্যাত কফিহাউজ– এত বৈচিত্র্য-ঐতিহ্য গুলে খেয়েছি মাত্র একটা বেলায়! তাও পায়ে হেঁটে। সাথে ছিলো ঐতিহ্যবাহী রেস্তোরাঁ কিংবা পথের ধারের সব মুখরোচক খাবার।

কলকাতা ছিলো ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজধানী। ফলে ঐতিহাসিক গরিমা তো আছেই; পাশাপাশি উত্তরের সরু গলি, পুরনো বাড়ি আর ক'টা অপরিচ্ছন্ন রাস্তা দেখেই যারা ‘দেখার কিছু নেই’ রায় দিয়ে দেন, তাদেরকে চমকে দেবার মতই কিছু ঐশ্বর্য শহর কলকাতা লুকিয়ে রেখেছে তার থরে-বিথরে। শুধু থাকা চাই আবিষ্কারের আন্তরিক ইচ্ছেটুকু।

আগের পর্বে কলকাতায় পা রেখে সস্তার মধ্যে কিছু ‘মাস্ট ডু অ্যাক্টিভিটিজ’ করবার কথা লিখেছিলাম। যেমন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল, হাওড়া ব্রীজ, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় ইত্যাদি দেখা, হুগলী নদীতে লঞ্চভ্রমণ (পড়তে ক্লিক করুন এখানে)। কিন্তু যেসব জায়গার কথা কিছুটা কম আলোচিত হয়, সেখানে যাবার জন্য বরাদ্দ ছিলো তার পরের দেড়টা দিন। আজ বলবো সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথাই।

মির্জা গালিব স্ট্রিটে আমাদের হোটেল থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন বেশি দূরে নয়। সকাল পৌনে সাতটার দিকে বেরিয়েছিলাম। রাস্তায় আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে হাঁটছিলাম, তবে সে কাজ ফুরোনোর আগেই চলে এলাম স্টেশনে। মেট্রোতেও টিকেট সর্বনিম্ন ৫, আর সর্বোচ্চ ১০ রুপি। ৫ রুপি দিয়ে কাটলাম সেন্ট্রাল স্টেশনের টিকেট।

সাধারণত ২-৩ মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে হয় না মেট্রোর জন্য। একবার প্রায় ৭-৮ মিনিটের এদিক-সেদিক দেখেছিলাম সময়ের, প্ল্যাটফর্ম ভর্তি লোকেদের সে কী বিরক্তি! আমার মতো কমলাপুর স্টেশনের লোকাল ট্রেনে নিয়মিত যাত্রীর কাছে সেটা রীতিমতো হাসির খোরাক। যা-ই হোক, ট্রেন চলে এলো, সেকেন্ডখানেক দাঁড়ালো, মিনিটখানেকে চলেও এলো সেন্ট্রাল।

ঘুরবার গন্তব্যের আগে একটি অভিজ্ঞতা বলে নিই। মেট্রোরেলে অধিকাংশ লোক দাঁড়িয়ে যাতায়াত করেন। আর ট্রেনের গেট ৫-৭ সেকেন্ডের মতো খোলা থাকে। ফলে ঢোকার সময় ভালোরকম হুড়োহুড়ি হয়। ছেলেদের সাথে মেয়েরাও সমান পাল্লা দিয়ে ওঠে-নামে।

“ওস্তাদ, সামনে লেডিস আছে, আস্তে”- এমনটা কলকাতার মেট্রো-যাত্রী নারীদের নিয়ে বলাই যাবে না। এরা সমানে সমান টক্কর দিয়ে চলতে জানে!

সেন্ট্রাল নেমে গুগল ম্যাপে গন্তব্য লিখলাম ফিয়ার্স লেন। আগের দিন তো দু’বার লঞ্চে চড়েছি, একবার বাসে। আর এদিন মেট্রো ছাড়া কিছুতে চড়বো না মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। ফলে পদব্রজেই যাত্রা শুরু। মেবারের বিখ্যাত মহারানা প্রতাপের একটা মূর্তি আছে এদিকে। ম্যাপ ভুল করে খানিক এদিক-ওদিক ঘুরে পোদ্দার কোর্ট হয়ে ঠিকই পেয়ে গেলাম ফিয়ার্স লেনের টিকি।

শুরুর দিকে ঠিকঠাকই ছিলো। কমরেড চারু মজুমদারের প্রতিকৃতি, কাস্তে-হাতুড়ি আর বামপন্থী শ্লোগানে ভরা দেয়াল। সরু গলির দু’ধারে বাঙালি স্থাপত্যকায়দায় বানানো পুরনো সব ঘরবাড়ি। ‘টিপিকাল উত্তর কলকাতা’ বুঝতে যেমন ছবি এতদিন চোখে ভাসতো, প্রায় পুরোটাই মিল পেলাম। কিন্তু এ কী! মিনিট খানেক বাদে বদলে গেলো দৃশ্যপট।

টালিগঞ্জের সেট থেকে এটা মুহূর্তেই যেন হয়ে গেলো অনুরাগ কশ্যপের সিনেমার কোনো সেট! পোশাকে বা দেখতে লোকগুলো কিছুটা অন্যরকম। বাড়িঘর অন্যরকম, মুদিখানার চে’ কসাইখানা বেশি, সেখানে আবার কারওয়ানবাজারের চেয়েও গরু বেশি। এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পোস্টারও লেখা উর্দুতে। এটি পুরোটাই বিহার বা উত্তর প্রদেশের মুসলিমদের এলাকা।

এই ফিয়ার্স লেনের পেটের ভেতরেই দামজেন লেন। এটিরও একটা অংশ জুড়ে অবাঙালি মুসলিমদের বাস। দামজেন লেনের পরের অংশটি হলো ভারতীয় চীনাদের এলাকা। শুনতে একটু আজব ঠেকলেও ১৯ শতকে দক্ষিণ চীনের বিভিন্ন জেলা থেকে এসে যারা কলকাতায় থিতু হয়েছিলেন, তাদেরই বংশধর এরা। অনেকে আরো পরেও এসেছেন। জাতিতে এরা হাক্কা চীনা, কিন্তু পাসপোর্ট ঠিকই ভারতের।

এই চীনাদের একটা বড় অংশ এখন আমেরিকা, কানাডা আর সিঙ্গাপুরে পাড়ি জমিয়েছে। আর আরেকটা অংশ গিয়ে উঠেছে ট্যাংরার নতুন ‘চায়না টাউনে’। এই এলাকা, অর্থাৎ টেরিটি হচ্ছে পুরনো চায়না টাউন। দামজেন লেন টেরিটিরই 'টেরিটোরি'! পুরনো চায়না টাউনের এই লেনেই সবচেয়ে বেশি হাক্কা চীনা থাকে।

ফুড ভ্লগার ট্রেভর জেমস ও মার্ক ওয়েইন্সের দেখানো পথ অনুসারে প্রাতঃরাশ সারলাম টেরিটি বাজারে। চেষ্টা করবেন ভোর ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে এখানে আসতে। এখানে খাবার বিক্রি করেন চীনারাই। আমাদের আগ্রহ গরম গরম চিকেন মোমো'তে। দুজন দু' প্লেট নিলাম ১০০ টাকায়। প্রতি প্লেটে ৬টা করে থাকে, ১টা করে বখশিশ বিক্রেতাই দিয়েছেন। খাবার খেয়েই ছুটলাম চিনাদের ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধমন্দির দর্শনে।

খাবারের এলাকা থেকেই কাছেই সি-ইপ চার্চ। তত্ত্বাবধায়ক জানালেন, প্রায় ১২০ বছর বয়স এর। দুঃখজনকভাবে এই ঐতিহ্যবাহী জায়গাটার অবস্থান একটা ময়লার ভাগাড়ের পাশে। হিন্দি প্রায় পারেনই না তত্ত্বাবধায়ক ভদ্রলোক; ইংরেজিটাও ভাঙাচোরা। বুঝলাম, ঐতিহ্য ভালোমত আঁকড়ে পড়ে থাকাদের তিনিও একজন, আজও মান্দারিনকেই একতরফা ধারণ করেন।

এরপর আবার দামজেন লেনে ঢুকলাম। নাম না জানা একটি বৌদ্ধমন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক পল নচিং (পদবির উচ্চারণটা ঠিক বুঝিনি)-এর সাথে আলাপ হলো। বেচারা পলের বাবা এখানে বিয়ে করে তাকে জন্ম দিয়ে চীনে চলে গেছেন। তিনি যদি এখন তার বাবাকে দেখতে চীনে যান, তবে নাকি আর ভারতে ফিরতে পারবেন না, নিয়ম নাকি এটাই! নাতি-নাতনি নিয়ে তিনি কলকাতাতেই সুখী।

৩ ফেব্রুয়ারি চন্দ্রমাসের হিসেবমতে চীনা নববর্ষ ছিলো এবার। টেরিটি বাজারে নাকি এই নববর্ষের জমকালো উদযাপন হয়। কয়েকজন চীনা অগ্রিম আমন্ত্রণ জানালেন সেদিন থাকবার, কিন্তু অতদিন তো ভারতে থাকবার পরিকল্পনা নেই। কী আর করার! দেখলাম তুং অন আর নাম-সুন চার্চ। নাম-সুন চার্চ সবচেয়ে সুন্দর লেগেছে। এটি খুঁজে পেতে বড্ড বেগ পেয়েছি। কারণ দু-তিনটে বিহারি বাড়ির ফাঁকে ছিলো এটি।

দশটাও তখনো পুরোপুরি বাজেনি। টেরিটি বাজার পেরিয়ে এগোলাম আরো সামনে। ১০-১৫ মিনিট হেঁটে চলে আসি পোলক স্ট্রীট। এটিকে অনেকে ইহুদি এলাকা বলেন। তবে আমার মতে উপযুক্ত শব্দটা হচ্ছে ‘সিনাগগ বেল্ট’। আশেপাশে বেশ কিছু ইহুদি উপাসনালয় ‘সিনাগগ’ আছে। ২০-৩০ জন ইহুদি, যারা কলকাতারই বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ীভাবে থাকেন, তারা এই সিনাগগগুলোতে যান। কলকাতার ইহুদিদের বাগদাদি ইহুদি বলা হলেও এরা মূলত সিরিয়ান বংশোদ্ভূত।

শুরুতেই পেলাম বেথ-এল সিনাগগ। ভেবেছিলাম, সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে এ জন্মে সিনাগগ দেখা হবে না! ভুল ভাঙলো। পাসপোর্ট দেখিয়েই ভেতরে যাবার অনুমতি মিললো। ঢুকতেই রিসিপশনিস্ট আমাদের জিউ টুপি পরিয়ে দিলেন। সেই টুপি পরে সেলফি তুলতে গেলে মাথায় যে আদৌ কিছু আছে, বোঝাও যায় না, এতই ছোট সেই টুপি! তবে অন্দরমহল বিশাল, আর নান্দনিক।

স্পর্শ করে দেখলাম তাদের ধর্মগ্রন্থ তোরাহ। এই সিনাগগটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডেভিড জোসেফ এজরা, আর এজকিয়েল জুডাহ। ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর চেয়েও পুরনো হচ্ছে নাভেহ শালোম সিনাগগ (১৮৩১)। অবস্থান পোলক স্ট্রীটেই। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেদিন দর্শনার্থী প্রবেশ বন্ধ ছিলো সেখানে।

আরেকটু এগিয়ে ব্রাবোর্ন স্ট্রিটের মাঘেন দাভিদ সিনাগগে গিয়েও হলো একই অভিজ্ঞতা। আসন্ন কোনো অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে বিধায় অ-ইহুদীদের প্রবেশ সাময়িকভাবে বন্ধ। এটি বাকি দু’টোর চেয়ে নতুন (১৮৮১) হলেও আয়তনে ও সৌন্দর্যে আরো ব্যাপক। ইচ্ছে হলে যেতেই পারেন। রোজ রোজ তো আর নিশ্চয়ই আমাদের মতো কপাল পুড়বে না আপনাদের! তবে সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যের প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল থাকবেন।

প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরছিলাম, আর ভাবছিলাম - বাঙালি, অবাঙালি, চাইনিজ,সিরিয়ান, কী নেই এখানে! একটা লেখায় পড়েছিলাম, “এ শহরে মিলেমিশে থাকাটাই দস্তুর”! যথার্থ।

ব্রাবোর্ন পেরিয়ে ক্যানিং স্ট্রিট ধরে সোজা এগোচ্ছি। গুগল ম্যাপে গন্তব্য ‘জাকারিয়া স্ট্রিট’ দিলেই পৌঁছে যাবেন দশ মিনিট পায়ে হেঁটেই। 'ফুডকা'র ভিডিও দেখে এই স্ট্রিট চিনেছি। রমজান মাসে একবার আসতে হবে এখানে। বাহারি মোগলাই, তুর্কি, আরব, পার্সিয়ান, নবাবি খাবার পাওয়া যায়। কতরকম ফ্লেভার এই একটা শহরে! বিখ্যাত নাখোদা মসজিদটিও এখানে অবস্থিত, ভারি সুন্দর দেখতে।

অলিগলি হেঁটে আন্ডাররেটেড জায়গা দেখবো, সস্তায়– এমনটা ভেবেও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে যেমন এড়াতে পারিনি, জোড়াসাঁকোকেও পারলাম না। কলকাতায় এসে ঠাকুরবাড়ি দেখার শখটাও চাগাড় দিয়ে উঠলো। শখ মেটাতে বারোটার প্রখর রোদে অনেকটা পথ হাঁটলাম। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা।

মনটাই ভেঙে গেলো, যখন জানলাম “আজ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ”!

শুক্র, শনি সিনাগগ বন্ধ, রোববার কলেজস্ট্রিট বন্ধ, মঙ্গলবার জোড়াসাঁকো বন্ধ। তাই এসেছিলাম বুধবারে। এত রিসার্চ করে এসেও ধরা খেলাম! ফটক থেকে গোটা গাড়িসমেত রাশিয়ান এক দল পর্যটককে ফিরতে দেখে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। পরের গন্তব্য কলেজ স্ট্রিট।

কলেজ স্ট্রিট হলো আমাদের ঢাকার নীলক্ষেতের মতন, বই বাজার। নীলক্ষেত বেড়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়ায়। আর কলেজ স্ট্রিট বেড়ে উঠেছে দু’শ বছরের পুরনো প্রেসিডেন্সি কলেজের ছায়ায়। নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষে বইয়ের দোকানেও সব শাটার নামানো! কেবল দে’জ পাবলিকেশন খোলা ছিলো বলে রক্ষা। ক’টা বই কিনতে পেরেছি তা-ও।

কলেজস্ট্রিটেই পাবেন বিখ্যাত প্যারামাউন্টের শরবত। প্রখর রোদে তুমুল শান্তি, দাম কিছুটা বেশি মনে হতে পারে। দুপুরের খাবারের জন্য বরাদ্দ ছিলো শতবর্ষী দিলখুশা কেবিন। বিকেলে বা সন্ধ্যায় এলে এখানকার ফিশ বা চিকেন কবিরাজি অবশ্যই চেখে দেখবেন, ১০০ রুপি পড়বে। আমরা অবশ্য খুব ক্ষুধার্ত বলে ১০৫ রুপিতে প্রন ফ্রায়েড রাইস (১:১) আর ৯৫ টাকায় চিলি চিকেন (১:২) নিয়েছিলাম।

মহাত্মা গান্ধী রোড (এমজি রোড) মেট্রোস্টেশন ওখান থেকে হাঁটা রাস্তা। ৫ টাকা ভাড়ায় মেট্রো করে চলে এলাম শ্যামবাজারে। শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় নেতাজির একটা মূর্তি আছে। ঘটনাক্রমে তার জন্মদিনে তার শহরে এসে যখন এত ভোগান্তি, তাকে ‘শুভ জন্মদিন’ জানাতে আরেকটু ঝক্কি নিতে মন চাইলো। গাঁদা ফুলের মালায় শোভিত ছিলেন ঘোড়ায় চড়া নেতাজি।

শ্যামবাজারে আরেকটা কারণেও এসেছি। পুরনো কলকাতা বললেই চট করে এই জায়গাটার নামই বেশিরভাগ সময় মাথায় আসে। আগেরদিন ও এদিন মিলিয়ে কোনো ট্রাম রাস্তায় চোখে পড়েনি। কেবল ট্রামলাইন চোখে পড়েছে। শ্যামবাজার এসেই প্রথম পেলাম ট্রামের দেখা। যাত্রী ছাড়াই ঘটঘট করে ধীরলয়ে চলছে। যদি চড়ি, তবে কোথায় যাবো- এই দোলাচলের ফাঁকেই চলে গেলো ট্রাম!

এখান থেকে বেলগাছিয়াগামী বাসে চড়লাম। ওখানে শুনেছি, জৈন ধর্মের উপাসনালয় আছে। জৈনদের ব্যাপারে কৌতূহল থেকে ওখানেও যেতে চাইছিলাম। ১০ রুপিতে বেলগাছিয়া নেমে ক’মিনিট হেঁটে পৌঁছলাম সেই জৈন মন্দিরে। কিন্তু কপাল এবারেও খারাপ!

গেট থেকেই ফিরিয়ে দিলো, অনুরোধে কাজ হলো না, শুধু নাকি জৈনরাই আসতে পারেন, তাও বিশেষ উপলক্ষে। গৌরীবাড়িতে আরেকটা মন্দির আছে, দারোয়ান আমাদের সেখানে যাবার পরামর্শ দিলো। ওটায় নাকি সকলে যেতে পারে। দু'টোর মধ্যে তবে তফাতটা কী? এটাও জানলাম দেশে ফিরে।

জৈনদের দু’টো ধারা। একটা দিগম্বর, অন্যটা শ্বেতাম্বর। দিগম্বর সাধুরা উলঙ্গ থাকেন, শ্বেতাম্বর সাধুরা গায়ে সাদা চাদর জড়িয়ে রাখেন। বেলগাছিয়ার মন্দিরটি দিগম্বর সাধুদের বলেই জনসাধারণের প্রবেশে বাধানিষেধ আছে।

স্থানীয় জনতার উচ্চারণ আর গুগল খুব বিপাকে ফেলবে আপনাকে। দু’টো মন্দিরকেই বলবে ‘পরেশনাথ মন্দির’। লোকমুখে একটা 'বেলগাছিয়ার পরেশনাথ', আরেকটা 'মানিকতলার (গৌরীবাড়ি) পরেশনাথ'। আসলে বেলগাছিয়ার মন্দিরটির নাম পরেশনাথ নয়, পর্শ্বনাথ জৈন মন্দির। পরেশনাথ কেবলমাত্র মানিকতলারটাই।

যাহোক, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় মানিকতলার দিকে আর যাইনি। বেলগাছিয়া থেকে আবার বাসে চড়ে শ্যামবাজার ফিরলাম। সেখান থেকে মেট্রো হয়ে এসপ্ল্যানেড। শ্যামবাজারের ওদিকটায় ভালো কিছু মিষ্টির দোকান পড়বে। নলেন গুড়ের সন্দেশ, রাবড়ি, ল্যাংচা অবশ্যই চেখে দেখবেন। কলকাতা হলো মিষ্টির স্বর্গরাজ্য!

ধর্মতলা পৌঁছে হালকা কেনাকাটা করে বসে গেলাম পেটপুজোয়। সস্তায় নেহারি আর নানরুটি পাওয়া যায় শুনে ঢুকলাম এক বিহারি হোটেলে। সত্তর রুপির মতো পড়েছিলো। হিসেব করে দেখলাম, কোমল পানীয়, মিষ্টি আর বই কেনা বাদ দিলে সারাদিনে খরচ হয়েছে মাত্র ৩৪০ রুপি। বলে রাখা ভালো, আলাদা করে মিষ্টির জন্য অন্তত ১০০ রুপির বাজেট রাখবেন।

অঞ্জনের 'মালা' গানে যে ওবেরয় ভাইদের নাম শুনেছিলাম, তাদের হোটেল ‘দ্য ওবেরয় গ্র্যান্ড’ দেখলাম। 'মাসের শেষের দিনটা' গানে অঞ্জন বলেছিলেন ধর্মতলার মোড়ের অশোকা বারের কথা। পাশ দিয়েই গেলাম সেটার। ঢাউস অ্যাম্বাসেডর গাড়িগুলো, মেট্রোপলিটন ভবনের সাহেবিকেতার দালান, ল্যাম্পপোস্ট– সব কিছু মিলে সন্ধ্যাটা আলাদা ভালোলাগা দিচ্ছিলো।

ভালোলাগার মধ্যে আরেকটু ভালোলাগার যোগান দিতে ৮০ রুপির শিক কাবাব, আর চানাচুর-ভুজিয়া আর লাইম-সোডা কিনে হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন সকালে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেলো। গন্তব্য মানিকতলার সেই পরেশনাথ জৈন মন্দির। দেশে ফেরার বাসের টিকেট কাটতে সল্টলেক করুণাময়ীর আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনালে যেতে হতো। তাই ঠিক করলাম টিকেট কেটে ওদিক দিয়েই যাবো মানিকতলা।

এসপ্ল্যানেডের পাতালরেলের রুট দিয়ে সল্টলেক যাবার সুযোগ নেই। আবার হলুদ ট্যাক্সিতে একেবারে চড়া হবে না, সেটাও মানা যাচ্ছিলো না। তাই ভাবলাম বাকেটলিস্টে আরেকটা টিক দিয়েই ফেলা যাক। বলে রাখা ভালো, উবার-ওলায় ভাড়া দেখাচ্ছিলো আরো বেশি ২৯০ রুপি! এর বদলে ২৫০ রুপির চুক্তিতে ট্যাক্সিতেই চড়ে এলাম।

যাবার সময়টায় দক্ষিণ কলকাতার সৌন্দর্যও চোখে পড়লো। টিকেট কেটে যুবভারতী স্টেডিয়ামপাড়ার আশপাশে গিয়ে দেখি, ২৭ জানুয়ারি কলকাতা ডার্বি- মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল! এখনো এই দুই ক্লাব উন্মাদনায় ভাসায় কলকাতাবাসীকে। ‘লোটা’ বনাম ‘মাচা’র সে কী যুদ্ধ!

সল্টলেক থেকে খান্না যাবার বাসে চড়লাম। ভাড়া সঠিক মনে নেই। ২০ রুপির বেশি নয়। হোটেল টু সল্টলেক আর সল্টলেক টু খান্না– এই দুই রুটে এত ভাস্কর্য দেখলাম, হিসেব নেই! বাংলা ও ভারতের অনেক কিংবদন্তির ভাস্কর্য রয়েছে। তবে নেতাজি, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের আধিপত্য কিঞ্চিৎ বেশি।

বাস স্টপেজ থেকে নেমে গুগল ম্যাপ অন করে দিয়ে হাঁটলাম ১৫ মিনিটের মতো। গন্তব্য পরেশনাথ জৈন মন্দির। আশপাশটা পুরো বিহারি এলাকা। এর মাঝে মন্দিরটি আসলে একক কোনো স্থাপনা নয়, এটি আসলে কয়েকটা মন্দির নিয়ে গড়ে ওঠা কমপ্লেক্স। তবে মূল মন্দিরটি কাচের তৈরী। এটিই আসলে পর্যটকদের টানে বেশি। ছবিতে যেমনটা লাগে, মন্দিরটি তার চেয়ে বেশি সুন্দর।

ভেতরে ছবি তোলা বারণ বলে অন্দরমহল আপনাদের দেখাতে পারছি না। ভেবেছিলাম, সেবকদের সাথে কথা বলে অন্তত দেবতাদের সম্পর্কে জানবো। সেটাও হলো না। আমাদের ভারতীয় ভেবে উনারা পাত্তাই দিলেন না মনে হলো। তারা ব্যস্ত ছিলেন জার্মানি ও স্পেন থেকে আগত একদল পর্যটককে সঙ্গ দিতে! অগত্যা নিজেরাই দেখলাম পুরো মন্দির এলাকা। মন্দিরের অন্দরেও অসাধারণ কাচের কারুকাজ।

মন্দির দেখা শেষ। ওদিকে 'লাঞ্চ আওয়ার' শুরু। মানে, হাতিবাগানের আরসালানের বিরিয়ানি চাখবার সময় হয়ে গেছে। ম্যাপ দেখে আবারও মিনিট পনের-বিশ হাঁটা।

পৌঁছেই ২৪০ টাকায় ১:১ মাটন বিরিয়ানি অর্ডার করলাম। ধর্মতলার আমিনিয়ার মতো এবার হতাশ হইনি, এটা দারুণ খেতে। হায়দরাবাদী বিরিয়ানিটা শুনেছি অন্যরকম। পরেরবার এসে খাবো ওটা।

আরো খানিকটা হেঁটে এলাম শোভাবাজার সুতানুটি মেট্রোস্টেশনে। ওখান থেকে ৫ রুপিতে আবার এসপ্ল্যানেড। কেনাকাটা করলাম কিছু, বন্ধুর কেনাকাটার সঙ্গী হলাম। নিউ মার্কেটের কাছে ভালো দোসা পাওয়া যায়। একটা খেলে পেট ভরে যায় অনেকটাই। ৬০-৭০ রুপি পড়বে বড়জোর, বেশ খেতে।

কেনাকাটা শেষে ভাবলাম তুলির শেষ আঁচড়টাই দেওয়া হয়নি। কলেজ স্ট্রিটে আগের দিন গিয়ে ইন্ডিয়ান কফি হাউজের কাছ থেকে ফিরে এসেছি। কাঠফাটা দুপুরে সেখানে যাবার বদলে পরদিন সন্ধ্যায় আসবার পরিকল্পনা করেছিলাম। সেইমতোই চলে এলাম কফি হাউজে, মান্না দে’র বিখ্যাত সেই কফি হাউজ!

এসপ্ল্যানেড থেকে সেন্ট্রাল বা এমজি রোড স্টেশনে নামলেই হবে। বাকি রাস্তা পায়ে হাঁটার। আড্ডা দিতে চলে এলেন আমার কলকাতার তিন বন্ধু। দোতলায় একটা কর্নারে গিয়ে বসলাম।

উঁচু সিলিং থেকে লম্বা বারে ঝুলিয়ে দেওয়া বৈদ্যুতিক পাখা, কাঠের রেলিং, সিঁড়িঘরে সাঁটা নান্দনিক প্রতিবাদী পোস্টার/চিকা, শতবর্ষ প্রাচীন কাঠের আসবাব, পাগড়ি পরা বেয়ারা– বর্তমানে বসেই কেমন জানি চল্লিশ দশকের স্বাদ পাচ্ছিলাম! সিনেমা, রাজনীতির আড্ডার সাথে অনিয়ন পকোড়া, ব্ল্যাক কফি, আর ধূমপায়ী হলে ফেলুদার প্রিয় চারমিনার– আর কী লাগে বাঙালির! জম্পেশ আড্ডা দিয়ে হোটেলে ফিরলাম। সকালে রওনা দিয়ে রাতেই পৌঁছে গেলাম ঢাকায়। সময়স্বল্পতার জন্য ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও প্রিন্সেপ ঘাটে সূর্যাস্ত আর পার্কস্ট্রিটে সন্ধ্যা-রাত উপভোগের সুযোগ হয়নি। খুব ইচ্ছে, পরেরবার এলে একটা ফুড ট্যুর করবো। বই পড়ে, গান শুনে যে শহরটার ছবি এঁকেছিলাম মনে, নাম মাত্র খরচে তার কিছু অংশ চাক্ষুষ অনুভবও করলাম। বারবার তো ফিরে আসতেই হবে এখানে। আসবো।

Comments

Post a Comment